|

| ||||

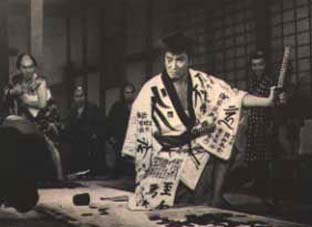

●映画が最大の娯楽だった。 映画には人をワクワクさせるものがある。切符を買ってもぎり嬢に半券をとってもらい、入場する。 ホールのざわめき、 われ先にと席を確保する入場者。 アナウンスがあり上映のベルが鳴る。 急いでホールにいた人達は席に着く。場内の照明が消され暗転、観客は至福の時を共有する。 お目当ての俳優が、登場するとうっとりする。 芝居がキマレば、画面の奥に拍手喝采。 場面によっては、泣いている人も。映画が終われば、三々五々感想を口々に、家路につく。 映画が庶民の楽しみであり、最大の娯楽だった。 デビュー当時の美空ひばりの人気は凄まじかった。当時の二枚目俳優の鶴田浩二と共演した、 美空ひばりのデビュー作品となる映画「あの丘越えて」が豊来館で 上映された時は大盛況で、豊来館の周囲を囲むように、押すな押すなの長蛇の列ができた。 1949年(昭和24年)の事である。私は8歳だった。子供心に鮮明に記憶している。 「入ろうとする客に映画館が壊されるんではないかと思った」「あの時、屈強な体躯をしていた 叔父さんが両手ではしごを横に持って、殺到するお客を押さえていた」という話を、先日、豊栄にいる 兄貴から聞かされた。なんとも凄まじい美空ひばりの人気ぶりではないか。 洋画では、何といっても「風と共に去りぬ」が忘れられない。 この映画は戦争な終わる前に制作され、ハリウッド映画のパワーを世界中に知らしめた名作である。 地方の映画館でも圧倒的に支持を受けた。 1952年(昭和27年)私が11歳の大雪が降った夜だった。 葛塚という小さな町の映画館に長蛇の列ができた。ハプニングがあったのでことさら印象深い。 この映画は、長編大作映画で前編と後編があり、前編が終わると照明がつき、休憩がはいる。 しかし何分たっても後編が上映されない。場内は次第にざわめき始め、野次が飛び交う。 延々と待たされること1時間以上経過しただろうか、観客が暴動寸前になってやっとフィルムが到着し、 何とか上映することができて事無きを得た。 当時「カケモチ」といって、同じフィルムを隣町の映画館と持ち回りで使う方式がよくとられ、 劇場から他の劇場へフィルムをバイクで運ぶ のが常だった。長い作品だと何回かに分けて運ぶことになる。この日は豪雪のため、 フィルムを積んだバイクが遅れに遅れてしまったのだ。その時の父を始めとするスタッフの、 何とも落着かない、緊張した様子が、映画館にいた子供の私にも伝わってきた。 当時の映画のフィルムは可燃性で、すぐ燃えたり、途中でよく切れたものである。 映写中はフィルムは通常上から下へ流れていく、が、 何かの拍子に突然動いているフィルム止まることがまれにある。そんな時は大変だ。 アーク灯(照明用)の強烈な熱がレンズを通してフィルムに伝わり、メラメラと燃えはじめる。 そんな時、素早い処置ができるかが映写技師の腕の見せ所。処置が遅いとフィルムへの引火から 映写室が小火さわぎになる。私は子供の時に、豊来館でこのハプニングに2〜3度遭遇している。 映写室は修羅場と化し、必死の形相で消火するために動き回る父やスタッフたちの姿が、 目に浮かんでくる。今のフィルムは不燃性なのでそんなシーンに遭遇することはなくなった。 |